新闻纵横

媒体厦大

新闻纵横

【编者按】冬日的暖阳漫过芙蓉湖畔,凤凰木蓄力待春,厦大人的寒假故事也缓缓掀开扉页。有人背上行囊,用脚步丈量祖国山河;有人扎根乡土,在实践中播种理想;有人伏案钻研,于静谧中探求真知;有人暂缓步履,陪伴家人守望新年;也有人静守厦园,在服务中传递温情......每一种方式,都饱含对生活的美好期许;每一段时光,都将化作前行的力量。让我们一同翻开“厦大人的寒假相册”,在平凡的时光里,捕捉那些闪耀的温暖时刻。厦...

2026-01-21

武王墩墓出土的编钟【考古中国】近年来,安徽淮南武王墩一号楚墓的考古发掘取得重大突破,综合墓葬规模、铭文、器物组合及历史文献比对,学界已基本确认其墓主为战国晚期楚国君主——考烈王(公元前290年-公元前238年)。该墓的发现,为研究战国末年至秦汉之际的礼乐制度提供了极为珍贵的实物资料。尤其值得注意的是,楚考烈王于公元前241年率众“东徙寿春”,将楚国政治中心从江汉故地迁至淮河流域,在强秦压境的危局中艰难维...

2026-01-26

为贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神,深入弘扬中华优秀传统文化,营造欢乐祥和、积极向上的节日氛围,凝聚团结奋进力量共迎新年,1月25日上午,校工会联合离退休工作部(处)在思明校区科学艺术中心广场举行厦门大学2026年新春游园会。校党委书记、中国科学院院士张荣,校长、中国科学院院士胡文平,以及新春茶话会主会场的各位领导、嘉宾亲临活动现场,与师生代表共迎新春,同庆佳节。游园会在庄重而喜庆的点睛醒狮仪式...

2026-01-26

1月13日至16日,校长、中国科学院院士胡文平率团赴马来西亚访问,调研学校海外办学情况,推进中马国际高等研究院建设,拜会中国驻马来西亚大使馆、知名企业和马来西亚商界领袖,共绘中马高等教育与科研合作新蓝图。在马来西亚分校,胡文平听取分校校长王瑞芳关于分校办学历程、发展成效及面临挑战的专题汇报,与招生、教务和研究生培养等部门负责人深入交流;走访图书馆、中国-东盟海洋学院、能源与化工学院及实验室,与一线科...

2026-01-26

近日,厦门大学海洋与地球学院离岸碳捕集利用与封存(OCCUS)团队自主设计的首艘智能双体无人船“海物一号”顺利完成首次海上航行试验。该无人船具备多型设备搭载能力,可应用于海洋调查、自主航行、智能避障及水下工程作业等多个领域,为相关科研与工程任务提供长续航、准实时、多源异构数据融合的技术支持。“海物一号”首航海试传统海洋监测常依赖于有人船舶,存在成本高、调度难、数据实时性不足等问题,在近岸浅水等复杂水...

2026-01-24

近日,福建省卫健委公布2025年度全省二级以上公立医院满意度调查,厦门大学附属心血管病医院(简称厦心)患者满意度全省三甲医院第一,至此,该院已连续7年位居全省专科医院第一,并连续5年保持厦门市第一,充分体现了其在医疗技术、医疗服务与国际化引领等方面的综合实力。质量为本疑难重症能力持续跃升厦心是国家心血管疾病临床医学研究中心分中心,也是国家卫健委、福建省政府共建国家心血管病区域医疗中心。自2001年成立以...

2026-01-22

1月16日,厦门大学2025年学生工作总结研讨会在翔安校区德旺图书馆二号报告厅举行。校党委副书记孙理、校关工委常务副主任赖虹凯出席会议。会议围绕“学习贯彻党的二十届四中全会精神,深入落实新时代立德树人根本任务”主题,聚焦立德树人根本任务和“双一流”建设关键环节,系统总结、深入研讨,进一步凝聚以思政工作高质量发展服务教育强国建设的思想共识和学工力量。会议邀请了党的十九大代表、天津大学首席辅导员冯翠玲教授...

2026-01-22

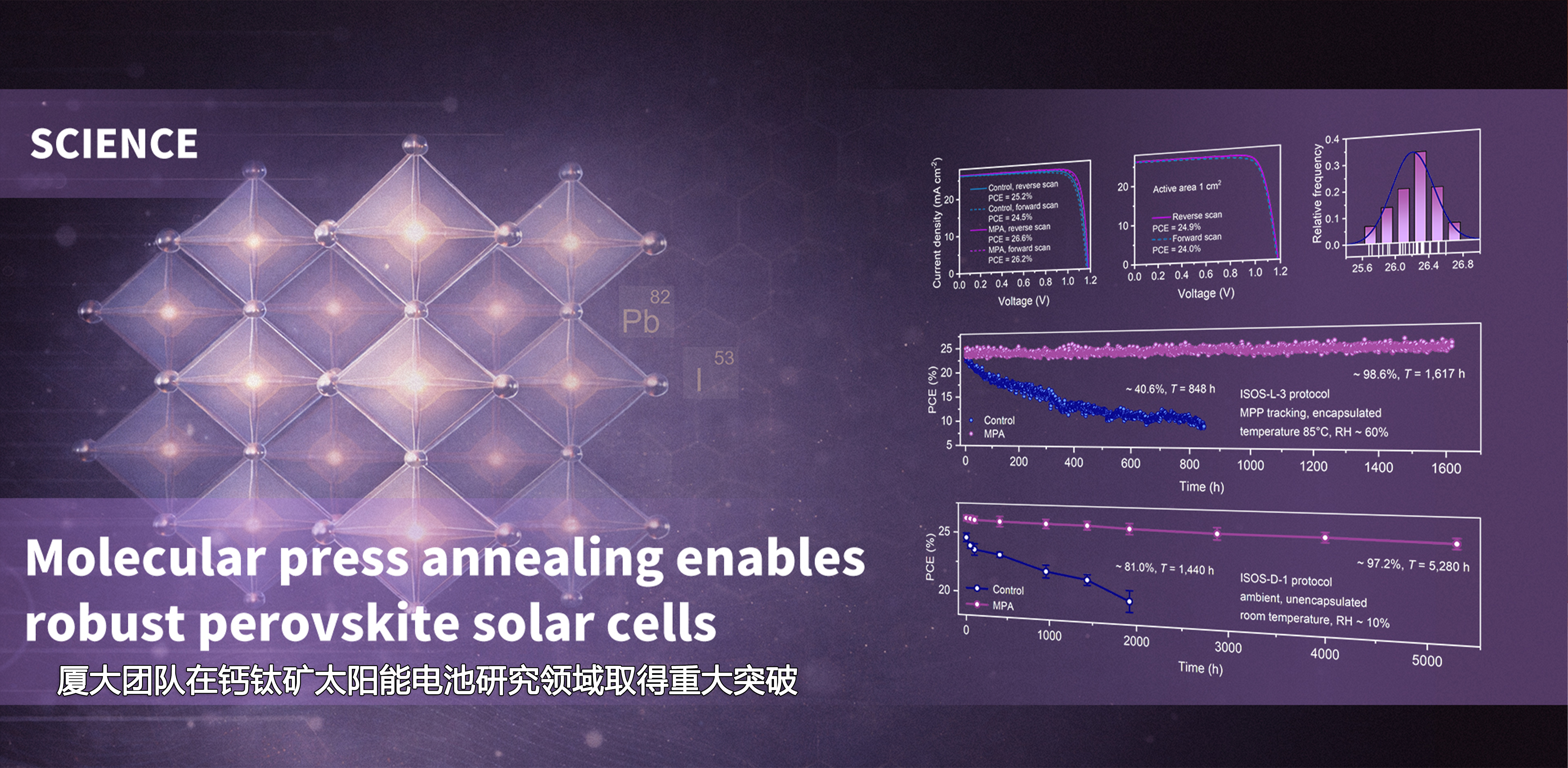

1月20日上午,厦门大学召开2025年校情通报会,校党委常务副书记林东伟代表学校向学校离退休教职工代表,各级政协委员,各民主党派、统战团体负责人介绍2025年学校党建和事业发展情况。校离退休工作部(处)部(处)长曾坤瑜主持会议。林东伟从党的全面领导、党的创新理论、“三重四融”实践、教育综合改革、师资队伍建设、人才自主培养、强化科研创新等十个方面通报了学校2025年的主要工作。他指出,2025年,学校坚持以习近平新...

2026-01-22

媒体厦大

“第十届中国催化奖”颁奖仪式。(图片由会议主办方提供)第二十二届全国催化学术会议在厦门启幕。来自全国高校、科研院所和产业界的催化领域近5000名专家学者参会。据介绍,作为我国催化领域规模最大、学术水准最高的全国性学术盛会,本届会议以“新时代的催化科学与技术:守正与创新”为主题,通过大会报告、专题研讨、墙报展示等多种形式,全面展示交流催化科学与技术在化工、能源、环境、材料及生命等领域的前沿研究和应用进展,...

2025-12-13

11月的吉隆坡气温不减,厦门大学马来西亚分校校园里,厦大标志性的“嘉庚风格”建筑诉说着与总部的一脉相承。厦门大学马来西亚分校风景如画。厦门大学马来西亚分校供图以文化为纽带 促进多向交流每个周一和周三,十几名女学生来到篮球场,她们来自不同的国家,因共同喜爱篮球而在此结缘。每次练完球,女孩们手挽手去校门口吃“妈妈档”。球赛和美食,让她们结下了深厚的友谊。来自马来西亚的李家仪是其中一员,“我有一个好朋友已经回到中国,...

2025-12-01

山,铸就文明的脊梁;海,连接世界的远方。山东大学博物馆以“山”为魄,用考古实证探源中华文明根脉;厦门大学人类博物馆以“海”为怀,用人类学视野串联两岸与南洋。两座高校博物馆,一北一南,共同书写着高校在文化传承与精神塑造中的独特使命。今天的“校馆弦歌”,我们一起走进这两座高校博物馆。山东大学博物馆:用考古实证探源中华文明根脉作为国家一级博物馆,山东大学博物馆在济南、青岛两个校区都建设了展馆,展厅面积超过14000平方米,...

2025-11-30

“由于该游客处于昏迷状态,为更快提供医疗救助,东海第二飞行救助队联合厦门大学附属翔安医院共同执行此次救援。”

2025-11-26

丰收季节,福建省漳州市东山县澳角村格外忙碌,一笼笼肥美鲍鱼被打捞起来,即将通过电商平台发往全国各地。“今年丰收节,咱这‘黑金子’可是主角。”养殖户老林说,“它们再也不用像往年那样,夏天还得千里迢迢跑去山东‘避暑’了,光运费就省下一大笔。”让鲍鱼有望告别“候鸟式”迁徙的是厦门大学一群年轻的“智鲍大师”。他们潜心攻关,成功培育出耐高温的皱纹盘鲍“福海1号”、绿盘鲍等新品种,解决了养殖户多年的心病。如今,...

2025-11-24

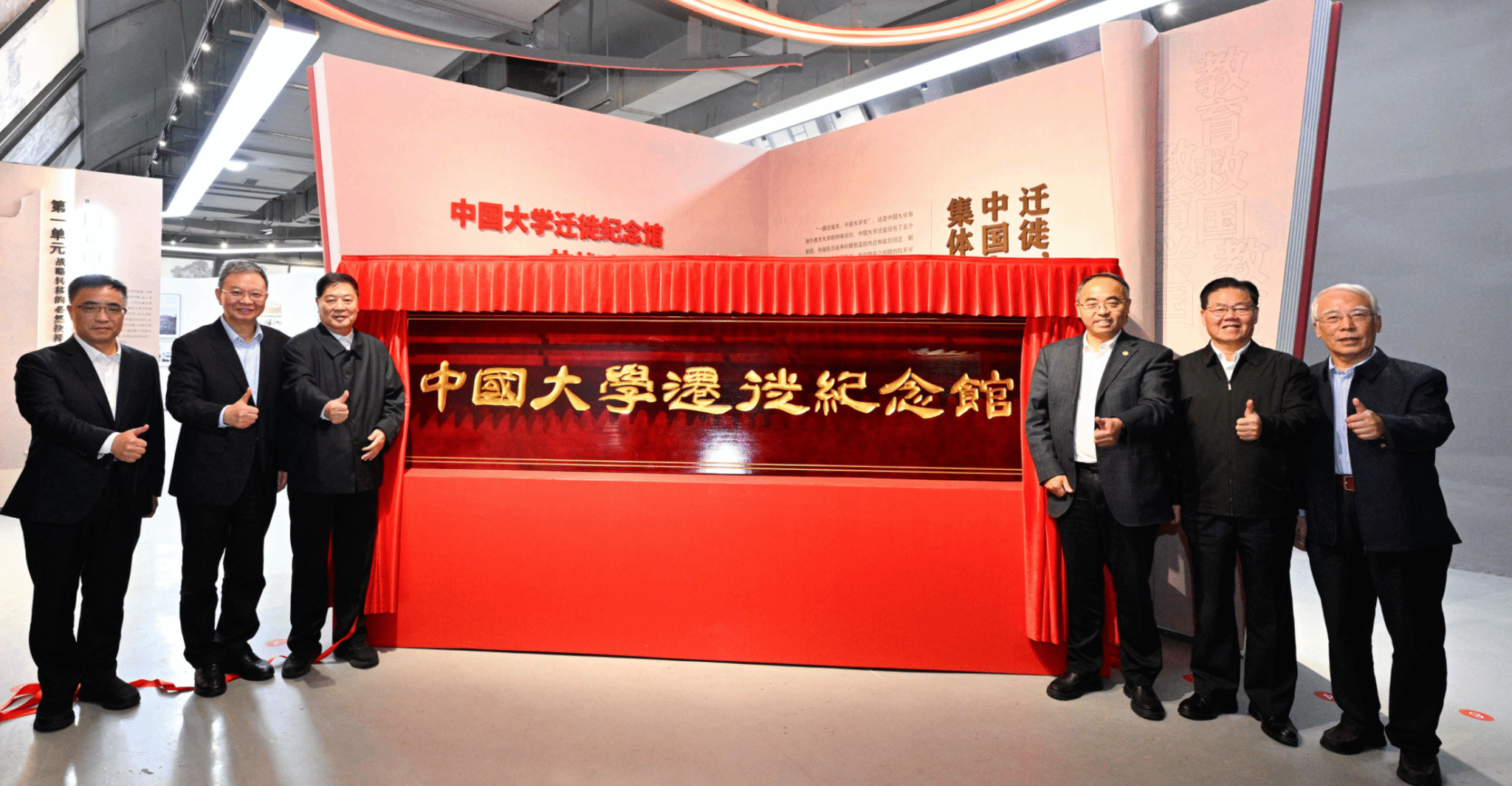

11月17至18日,厦门大学原创校史话剧《长汀往事》在福州开展交流演出。演出吸引逾千名在榕高校师生和厦门大学福州校友会代表到场观演。厦门大学原创话剧《长汀往事》演出现场 陈玮炜 摄话剧《长汀往事》以厚重的历史笔触和饱满的艺术激情,再现了抗战时期厦门大学内迁闽西长汀,坚持艰苦办学的壮阔历史。作品深情讲述了萨本栋校长带领师生在国难当头之际,恪守教育报国初心,弦歌不辍、奋发图强,铸就“南方之强”美誉的感人故事。厦门大学原创话剧《...

2025-11-18

近日,教育部办公厅公布第二批哲学社会科学实验室名单,由厦门大学校长张宗益领衔申报的厦门大学中国东南海疆治理实验室成功入选。这是厦门大学首次获批教育部哲学社会科学实验室,也是继教育部人文社会科学重点研究基地、国家级协同创新中心和国家高端智库培育单位之后,厦门大学在人文社科研究领域获批的又一重大创新平台,是学校主动服务区域发展和国家战略,助力“社科强省”,持续推进高质量发展的又一硕果。据了解,为改革高校哲学社会科学科研组织模式,...

2025-11-17

11月15日,“高水平规划引领高质量发展”学术研讨会在厦门大学举办。教育部、福建省和厦门市相关领导,高校及科研院所、中央及地方党校的负责人、专家学者相聚鹭岛之滨、芙蓉湖畔,共商共研如何精准把握新时代高等教育改革发展机遇,科学谋划“十五五”高等教育高质量发展崭新篇章。研讨会现场教育部原副部长吴岩,天津大学党委书记杨贤金,上海交通大学党委书记杨振斌,厦门大学党委书记、中国科学院院士张荣,厦门大学校长张宗益,...

2025-11-16

文化日历

通知公告

文化日历

04

01

文化日历

24

12

文化日历

17

11

文化日历

07

11

文化日历

03

11

文化日历

24

10

文化日历

通知公告

09

10

25

12

26

06

12

06

每日一书

中文打字机:一个世纪的汉字突围史

西方打字机推动现代书写范式转型之际,汉字因字符数量庞大等特性,被认为难以适配机械书写技术,陷入现代化转型的困境。本书以中文打字机的百年发展历程为研究主线,系统梳理研究者与发明者的探索实践,还原了机械时代汉字适配技术的演进轨迹。在此基础上,本书深入剖析技术探索背后的...